2025.11.21 / 花の名所、花のイベント訪ねてみたい名庭園

10月からスタートした、「九州・福岡県久留米市にツツジの庭園を見て回ったレポート記事」の第4回目。

前回は、久留米市の中心部から少し外れて、耳納山系の一部、高良山近くにある「久留米森林つつじ公園」を

訪れた様子を紹介しましたが、今回はその「久留米森林つつじ公園」から少し山を下ったところにある、

「高良大社・久留米ツツジ群生地(原木群)」を紹介したいと思います。

久留米つつじは、江戸時代末期、久留米藩士の坂本元蔵(1785~1854)が、キリシマツツジを原種として、

新種の改良に成功したことが始まりとされています。

その際、坂本は、高良山および梅林寺の境内に、2000本余りのつつじを植えたとされ、

そのツツジから種子を採取したそうです。

現在は、梅林寺の境内にはツツジの古木は見当たらず、久留米つつじにつながる「つつじの古木群生」は、

高良山のみに残るだけとされています。

上↑の写真は、耳納山系へ上る道路から高良大社本殿へ真っすぐに伸びる参道(階段)です。

遥か眼下には、筑後平野が見渡せる絶景が広がっています。

こちらが、古代から筑紫の国魂と仰がれ、筑後国一宮である高良大社の本殿。

社殿は、国の重要文化財にも指定されており、寺社建築としては、九州最大の大きさを誇っているそうです。

こちらは、本殿を斜めから見たアングル。

本殿は、入母屋造、柿葺の構造を持ち、手前の拝殿は、同じく入母屋造、正面に千鳥破風付の本格的な権現造の

複合社殿の形式をもつ重要な文化財となっているそうです。

その本殿・拝殿の向かって右側に、久留米つつじの源流となる場所がありました。

分かりやすいように、少しクローズアップしてみます。

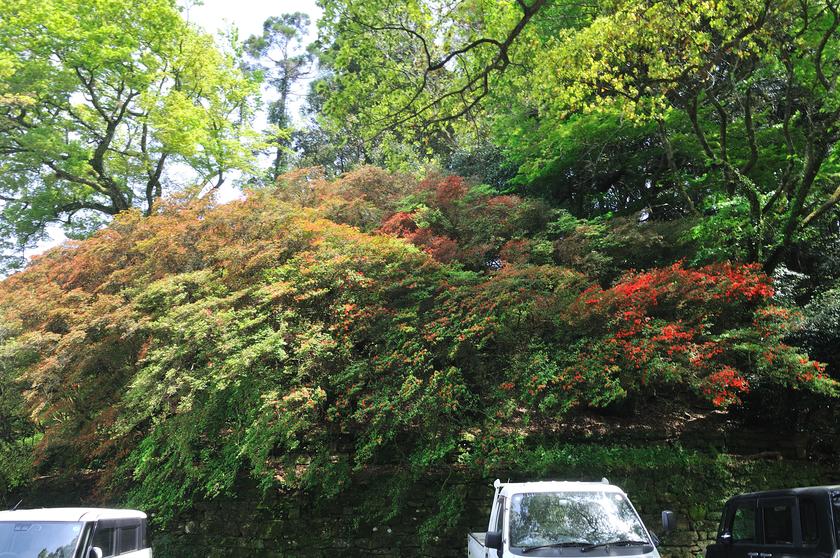

急こう配の斜面地に、うっすらと赤い花が咲いているのが分かりますでしょうか?

そこが、久留米つつじの原木群(群生地)なんだそうです。

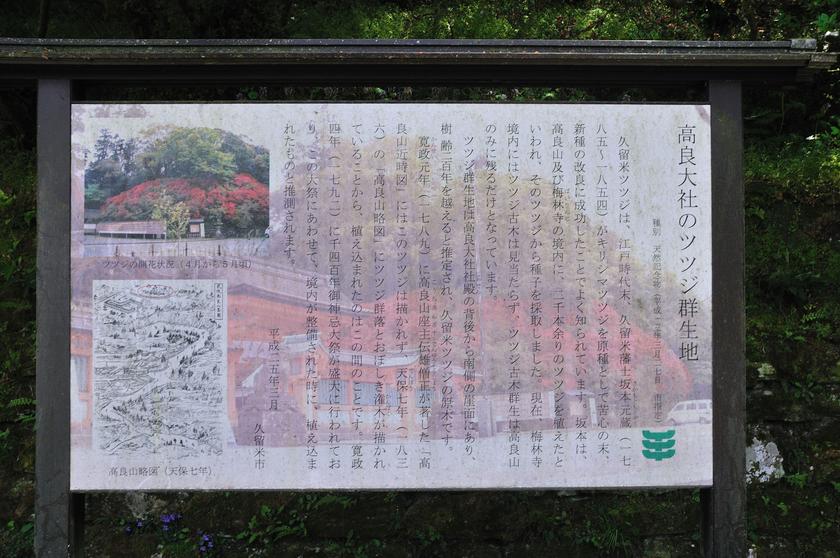

その場所に「高良大社のツツジ群生地」の説明看板がありました。

案内看板によると、

「ツツジ群生地は、高良大社社殿の背後から南側の崖面にあり、樹齢300年を越えると推定され、

久留米ツツジの原木です。」とのことです。

ツツジに、樹齢が300年を越えるものがあるとは、全く知りませんでした。

少しアングルを変えて、斜めから撮影してみました。

山麓より高地であることや、周囲に高い木があって日陰になっているからなのか、

まだ平地ほど開花が進んでいないようでした。

もう少し引いて見ると、こんな感じ。

社殿横、久留米ツツジの原木群(群生地)のすぐ近くまで駐車場となっているので

一般の方には少し分かりにくい感じがしました。

ツツジの群生地の崖を正面から撮ってみました。

駐車場の擁壁の上、崖の上から、ツツジが降ってくるように枝を伸ばしています。

アングルをさらに変えて、奥に高良大社の社殿が見えるように撮ってみました。

こちら側は、日当たりが良いのか、だいぶ赤い花が咲き進んでいるように見えます。

更にアップで撮ってみました。

おそらく、同じ品種のツツジが植えられていると思いますが、このツツジが満開に咲くと、

それはすごい迫力でしょうね、きっと。

このあたりのツツジが、一番咲き進んでいる感じでした。

少し来るのが早かったですね。

是非、次回は満開のツツジ群生地を見てみたいです。

いかがでしたでしょうか?、高良大社と久留米ツツジ群生地。

ツツジを知るには、その始まりを知るのが大事ですね。

ここへ来れば、先人たちの苦労と情熱を感じることができるような気がします。

立派な社殿建築も見ごたえ十分で、是非、春のツツジのシーズンに行かれることをおススメめします。

次回は、「久留米つばき園」をご紹介したいと思います。

乞うご期待!

■おすすめ特集